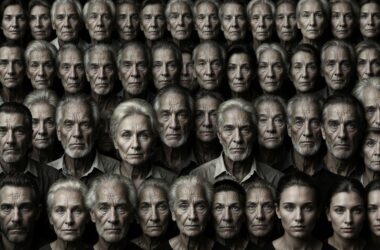

Num país envelhecido que idolatra a juventude, o idadismo é o preconceito silencioso que atravessa classes, géneros e gerações.

Em Portugal, o futuro tem sempre um rosto jovem. A pele sem rugas das campanhas publicitárias, o entusiasmo das empresas que procuram gente nova, as promessas políticas em forma de discursos sobre inovação. A juventude é sinónimo de futuro, mas este é um lugar onde só entra quem ainda não o viveu. Os que chegaram lá primeiro ficam do lado de fora, educadamente excluídos. Entre a juventude e a velhice, existe um limbo etário: já não se é novidade, mas ainda não se é património. O idadismo instala-se, mais ou menos discreto, nas frases, nos olhares, nos gestos de cortesia que normalizam um preconceito que fala baixo.

Diz-se que o futuro é dos jovens, mas a biologia não mente: envelhecemos desde o primeiro instante, célula a célula, segundo a segundo. E, no entanto, vivemos como se envelhecer fosse um erro de sistema, uma distração da natureza. Recusamos reconhecermo-nos em quem já viveu mais anos, como se o tempo fosse uma doença contagiosa. Esta é uma recusa coletiva, mas também íntima. Quantas vezes nos olhamos ao espelho e pensamos «Já não tenho idade para isto»? O idadismo começa dentro de nós, antes de se tornar política social.

Nos ecrãs, os velhos jogam cartas em bancos de jardim; nos anúncios, a linguagem apresenta a idade como um problema a corrigir; na literatura, há prémios com limite de idade e editoras a falarem da prevalência das novas gerações; nas empresas, a palavra renovação significa, muitas vezes, substituição. O gerontólogo Robert Butler deu nome a este conceito em 1969 — ageism: «estereótipos, preconceitos e discriminação com base na idade». Meio século depois, o termo continua atual. Talvez porque ainda não aprendemos a usar o tempo sem o medir contra alguém.

Portugal envelhece rapidamente. Segundo a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2050, mais de um terço da população portuguesa terá mais de 65 anos. Em 2030, quase metade da população ativa estará acima dessa idade. Um desafio estrutural. E, no entanto, continuamos a falar como um país adolescente, em que a inovação significa juventude e a juventude, futuro. O modo como tratamos a idade define o tipo de sociedade que estamos a construir. As políticas de emprego continuam a favorecer carreiras lineares, as reformas penalizam quem trabalhou em percursos descontínuos, e a formação contínua raramente inclui quem ultrapassou os 50. Combatemos o idadismo nas palavras, mas perpetuamo-lo nas instituições.

É verdade que o preconceito atinge sobretudo os mais velhos, mas ser jovem também é um estigma: falta de experiência, de credibilidade, de poder. O idadismo é um círculo vicioso que restringe a participação de quem está fora do intervalo etário considerado produtivo. E, tal como outros preconceitos, cruza-se com o género, a classe e a origem.

As mulheres, por exemplo, envelhecem mais cedo aos olhos do mercado, sobretudo em profissões mediáticas ou artísticas. Também o envelhecimento é vivido de modo diferente por quem tem uma pensão confortável e por quem depende de um salário mínimo. O tempo, afinal, é também uma questão de desigualdade.

A inovação é, quase sempre, confundida com juventude, e esta, com valor intrínseco. No entanto, este conceito impõe aos jovens uma exigência constante de performance de excelência. A mesma lógica que marginaliza os velhos transforma os jovens em descartáveis.

Não é uma guerra entre gerações; é um modelo que mede o valor humano pela energia que se pode extrair de cada corpo.

A associação portuguesa #STOPIDADISMO, criada em 2021, recorda-nos que este preconceito é a terceira maior forma de discriminação, depois do racismo e do sexismo. A sua proposta de incluir o tema nas escolas e nos planos municipais de igualdade é um gesto simples, mas revolucionário, um convite a repensar o tempo como bem comum. Porque envelhecer também é um destino comum.

A Década do Envelhecimento Saudável (2021–2030), promovida pelas Nações Unidas e pela Organização Mundial da Saúde, propõe mudar como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade, garantindo que os mais velhos participem da cultura, do trabalho, da política e da tecnologia, não como exceções, mas como parte do todo. Para isso, é preciso reformar políticas laborais, criar espaços urbanos acessíveis, investir em cuidados de longa duração e, sobretudo, mudar o imaginário social que associa idade a irrelevância.

A atriz Jamie Lee Curtis, numa entrevista ao The Guardian, disse: “A palavra antienvelhecimento tem que ser eliminada. Sou pró-envelhecimento.”

A expressão pró-envelhecimento é subversiva. Num mundo que transforma rugas em falhas e cabelos brancos em fracasso, afirmar o direito de envelhecer é quase um ato político. O culto da juventude eterna é uma das indústrias mais lucrativas do século XXI, mas, também, uma das mais tóxicas. Não idealizar a velhice, que também pode ser dor, isolamento, perda, mas dar-lhe dimensão de pertença e continuidade.

Portugal envelhece depressa, mas mal, porque não rompe as bolhas geracionais. Veneramos o passado nos monumentos, mas apagamo-lo nas pessoas. E vamos preparando para as crianças de hoje — que poderão viver mais de cem anos — um mundo que teme a idade e confunde experiência com obsolescência.

Ser pró-envelhecimento é, apenas, recusar a ideia de que a idade é um erro. Reconhecer que cada fase da vida acrescenta, em vez de substituir. A idade não é defeito: é memória, história, contexto, é futuro que já foi.

Jamie Lee Curtis tem razão: ser pró-envelhecimento devia ser o nosso novo humanismo.

O idadismo é a arte de fazer de conta que o tempo não nos pertence.

Mas pertence.

Este artigo foi escrito segundo o novo acordo ortográfico.